Vier Mythen rund um die App-Entwicklung

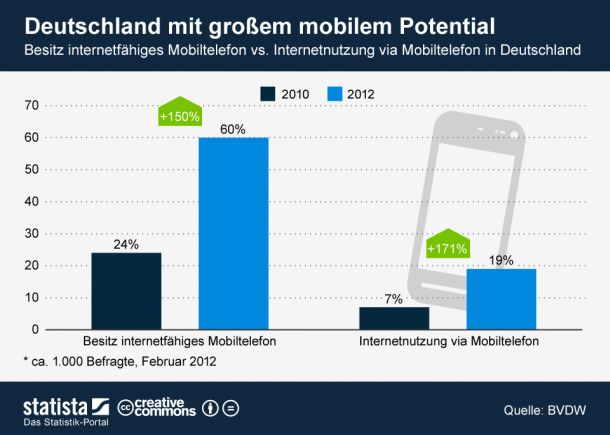

Die App-Technologie und die App-Entwicklung sind noch verhältnismäßig junge Disziplinen. Insbesondere im Business-Bereich sind Apps noch Exoten – wenngleich die Nachfrage nach Apps dort deutlich steigt. In den IT-Abteilungen fehlt aber meist noch das entsprechende Know-how. Dafür kursieren zahlreiche Mythen rund um die App-Entwicklung.

In diesem Expertenbeitrag für ITespresso deckt Dr. Michael Bark, Geschäftsführer von evodion Information Technologies, die vier wichtigsten App-Mythen auf und erklärt, was Unternehmen berücksichtigen sollten, bevor sie sich an die Umsetzung einer App machen.

Mythos 1: Es gibt nur eine ideale Lösung bei der Entwicklung von Apps.

Fakt ist: bei der Umsetzung einer App gibt es nicht den einen richtigen oder besten Ansatz. Vielmehr spielen bei der Entscheidung für eine bestimmte Technologie und Architektur das Geschäftsmodell und die für die App gesetzten Ziele eine wesentliche Rolle. Unternehmen sollten vor der Entscheidung genau die Zielgruppe, das Einsatzszenario und die gewünschten Funktionalitäten der App definieren, denn die Art der Anwendung bestimmt den technischen Lösungsweg.

Möchte ein Unternehmen beispielsweise für seinen Vertrieb eine App anbieten, die rechenintensiv und komplex ist und hohe Performance erfordert, dann spricht dies eher für die Entwicklung einer nativen App – also einer App, die speziell für eine Plattform programmiert wird und direkt auf dem Endgerät läuft. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Unternehmen seinen Mitarbeitern einheitliche mobile Devices zur Verfügung stellt.

Auch bei Bedienungsoberflächen mit aufwändiger grafischer Gestaltung oder wenn Apps spezifische Hardwarekomponenten nutzen sollen, haben native Apps ihre Vorteile gegenüber Web-Apps: sie sind performanter, und alle Funktionen der jeweiligen Plattform sind uneingeschränkt verfügbar.

Hat ein Unternehmen dagegen keinen Einfluss auf den Einsatz der Endgeräte und muss dementsprechend Nutzer vieler verschiedener Plattformen bedienen, sollte es eher die Entwicklung einer Web-App oder einer hybriden App in Betracht ziehen. Da eine Web-App mit Web-Technologien läuft und über den Browser von jedem mobilen Endgerät angesteuert werden kann, hat sie gegenüber einer nativen App den Vorteil der Plattformunabhängigkeit und erfordert weniger Entwicklungsaufwand und -kenntnisse.

Gerade Apps, für die ein einfaches User Interface vorgesehen ist und die keine hohen Anforderungen an die Performance stellen, lassen sich gut mit Web-Technologien entwickeln. Ein Standardbeispiel sind Apps, die einen Webservice ansprechen, mit denen etwa Datenbankabfragen oder Bestellungen durchgeführt werden sollen.

Als Alternative zu den reinen Web-Apps setzen sich zunehmend hybride Apps durch, die die Vorteile beider Welten miteinander verbinden. Sie werden wie eine Web-App mit gängigen Web-Techniken wie HTML5 und CSS3 entwickelt und erhalten erst ganz zum Schluss – in der Phase des Deployments – die native “Hülle” des jeweiligen Betriebssystems und erlangen so den vollen Funktionsumfang in der Apple-, Android- oder Blackberry-Ausprägung. Dieser Single Code Base-Ansatz ermöglicht eine äußerst effiziente Entwicklung.

Tipp: Es gibt keinen Königsweg bei der App-Entwicklung. Um Ressourcen und Investitionen optimal einzusetzen, definieren Sie vor Entwicklungsbeginn genauestens die Ziele der App-Lösung, zeichnen Sie ein klares fachliches Bild und entscheiden Sie sich erst dann für den Lösungsweg.

Mythos 2: Die Entwicklung von Apps ist preiswert.

Die meisten Apps können in wenigen Sekunden – oft kostenlos – heruntergeladen werden und sind dann sofort nutzbar. Dadurch entsteht zwangsläufig der Eindruck, es handle sich bei Apps um kleine, schlanke und simple Anwendungen. Entsprechend schätzt man auch den Entwicklungsaufwand und die Kosten als gering ein.

In der Realität unterscheidet sich eine App-Entwicklung allerdings nicht grundlegend von einer anderen Anwendungsentwicklung. Man benötigt in gleichem Maße Infrastrukturkomponenten, Hardware, Software, Entwicklungs- und Testumgebung, qualifizierte Entwickler usw. Die Tatsache, dass allein die Oberfläche eine andere ist, ändert nichts an der Aufwands- und Kostenkalkulation. Die Kosten für die Entwicklung einer App und die für eine Rich-Client-Anwendung für den Desktop bewegen sich definitiv in ähnlichen Dimensionen.

Wie teuer eine App tatsächlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Technologie, gewünschte Funktionalität, Umfang und Komplexität der Programmierung, den benötigten Schnittstellen usw. Am unteren Ende der Kostenskala liegen einfache Web-Apps, etwa zur Standortbestimmung, die ab ca. 4000 Euro zu haben sind. Am anderen Ende finden sich komplexe Apps, etwa eine CRM-App für den Vertrieb. Die Kosten hierfür liegen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Unternehmen sollten auf jeden Fall auch über hybride Apps nachdenken, falls die grundsätzliche App-Konzeption diese Lösung zulässt. Denn Cross-Development-Ansätze können durch hohe Effizienz bei der Entwicklung durchaus dazu beitragen, die Kosten zu senken.

Tipp: Kalkulieren Sie nicht nur mit den Kosten der Entwicklung. Berücksichtigen Sie auch Aufwände für Updates, Pflege, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung.

Mythos 3: Die App-Entwicklung kann losgelöst von tradierten, verpflichtenden Unternehmensprozessen durchgeführt werden.

In der Vergangenheit wurde insbesondere für Spiele-Apps & Co. die Entwicklung in der Regel extern und losgelöst von den tradierten Unternehmensprozessen durchgeführt. Die heutigen Business-Apps haben jedoch nicht mehr diesen lausbubenhaften Hintergrund. Sie bilden vielfach unternehmensrelevante und -kritische Informationen und Prozesse ab und beinhalten vertrauliche, personenbezogene Daten.

Deswegen ist es heute unabdingbar, dass die Softwareentwicklung, die mit der App-Bereitstellung verbunden ist, mit den etablierten, durch Richtlinien definierten Prozessen und Verfahren im Unternehmen kompatibel ist. Denn Compliance hat nicht nur einen gesetzgeberischen Hintergrund mit entsprechenden Haftungsrisiken, die natürlich auch für Apps gelten. Compliance sichert auch die Einhaltung von Qualitätsstandards und trägt damit dazu bei, folgenschwere Fehler zu vermeiden.

Während der Entwicklung einer App sollten Unternehmen deswegen keine Inseln in der Softwareentwicklung dulden. Wie bei traditionellen Anwendungsentwicklungen auch muss beispielsweise genau festgelegt werden, wie Projekte gestartet werden, wie zu testen und zu dokumentieren ist, wie die Software revisionssicher verwaltet wird usw. Für den Betrieb und die Laufzeit der App sind ebenfalls entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit im Betrieb keine Regeln verletzt werden. Bis jetzt haben sich solche Strukturen in den Unternehmen aber meist noch nicht etabliert.

Tipp: Bevor Sie mit der App-Entwicklung beginnen, sollten Sie Ihre entsprechenden IT-Compliances anpassen. So ist für alle Beteiligten der Handlungsrahmen abgesteckt und es etablieren sich keine unerwünschten Prozesse am Regelwerk vorbei.

Mythos 4: Ein Mobile Device Management ist überflüssig.

Da Mitarbeiter über die Apps auf ihren mobilen Endgeräten vielfach auf unternehmensinterne und -relevante Vorgänge zugreifen, gilt es, das große Risiko für die Unternehmens-IT durch adäquate Sicherheitsmechanismen in den Griff zu bekommen. Dies ist insbesondere dann nötig, wenn die genutzten Geräte nicht vom Unternehmen gestellt, sondern von den Mitarbeitern selbst mitgebracht werden, Stichwort: Bring your own Device.

Ein zentraler Verwaltungsmechanismus in Form eines Mobile-Device-Management-Systems ist deswegen heute unumgänglich. Nur so sind ein hohes Sicherheitsniveau und eine adäquate Einbindung in die Systemmanagement- und Supportstruktur möglich. Nach einer entsprechenden Software-Installation lassen sich dann standardisierte Sicherheitsrichtlinien, Konfigurationen und Anwendungen “over the air” an die mobilen Endgeräte übertragen, und diese können homogen und sicher von zentraler Stelle administriert werden.

Auch ist es möglich, Geräte ferngesteuert außer Betrieb zu nehmen oder unternehmensrelevante Daten sicher zu entfernen, etwa wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder ein Gerät verloren geht. Da es schon eine Vielfalt an manipulierten Apps am Markt gibt, die beispielsweise Geräte nach Daten durchforsten und diese unbemerkt an einen Server weiterleiten, ist es auch sinnvoll, zentral entsprechende Antivirenprogramme zu installieren. Darüber hinaus sollten Unternehmen ein Virtual Private Network (VPN) anbieten und den Zugriff auf Unternehmensdaten ausschließlich darüber zulassen.

Tipp: Ein Mobile Device Management ist spätestens dann unverzichtbar, wenn personenbezogene Daten oder als geheim eingestufte Firmendaten zwischen dem gesicherten LAN und den mobilen Devices ausgetauscht werden. Wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist, ist der Schaden an der Reputation kaum zu beheben. Zudem ergeben sich straf- und zivilrechtliche Haftungsrisiken für das Management.

Fazit

Fundierte Business-Apps zu entwickeln ist weder einfach noch kostengünstig. Zumindest dann nicht, wenn die Apps effektiv und professionell sein sollen. Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass es gerade bei einer individuellen Entwicklung oft viel Zeit und Geld verschlingt, die Apps bis zum Produktiveinsatz zu bringen.

Allerdings bieten individuelle Apps auch große Chancen und Potenziale. Schon weil sich mit Apps beispielsweise die Produktivität und die Motivation der Mitarbeiter steigern lässt – was wiederum dazu beiträgt, dass sich das App-Projekt zeitnah amortisiert.