Datenbrillen: Was es außer Google Glass sonst noch gibt

Nicht alles, was Google anfasst wird zu Gold. Projekte wie Buzz oder Wave hatten ungefähr dasselbe Schicksal wie ein Luftballon, den ein Kind unter Dornenstrauch aufsteigen lässt: Nach kurzer Begeisterung platzten sie und verschwanden sang- und klanglos im nichts. Dennoch wagt sich der Konzern immer wieder mutig in Bereiche vor, die andere nur zögerlich und halbherzig betreten.

Das ist seit einem Jahr auch bei Datenbrillen der Fall. Zwar waren andere Firmen schon früher dran, mit ihrer Hasenfüßigkeit haben sie den Erfolg aber selsbt verhindert: Wer soll schon daran glauben, wenn es nicht einmal der Anbieter selbst aus vollem Herzen tut? Google aber tut das – zugegebenermaßen manchmal etwas naiv – und schafft es dadurch, breite Kreise zu begeistern – auch für vorher stiefmütterlich behandelte Computerbrillen. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf das, was es außer Google in dem Segment noch gibt.

Die Mehrheit dieser tragbaren Computer dient Augmented-Reality-Anwendungen (AR) – das heißt, der Nutzer sieht in seiner Blickfeldanzeige (Heads-Up-Display – HUD) sowohl die vor ihm liegende reale Welt als auch brauchbare virtuelle Einblendungen. Steht der Anwender etwa vor einem Restaurant, kann er sich beispielsweise die zugehörige Speisekarte anzeigen lassen. Solche Daten holt sich die Mehrheit der Computerbrillen drahtlos per Smartphone aus dem Internet.

Es gibt aber auch Brillen, die nicht zum Durchschauen, sondern nur zum Reingucken gedacht sind. Sie kann man für Virtual-Reality-Anwendungen (VR) nutzen, etwa einen virtuellen Rundgang durch ein 3D-Objekt. Und auch der räumliche Filmgenuss – nach dem Motto: mittendrin statt nur dabei – ist mit solchen Modellen möglich.

Der bekannteste Vertreter der Augmented-Reality-Brillen ist selbstredend Google Glass. Der Name sagt bereits alles über das hervorstechendstes Merkmal aus, er leitet sich nämlich von einem Glasprisma ab, welches von einem kleinen Projektor am Brillenrahmen mit Informationen gespeist wird und diese dann direkt auf die Retina des Nutzers projiziert. Das Anwendungsgebiet von Glass sind alltägliche Aufgaben, die durch Augmented Reality erleichtert werden sollen.

Beispielsweise können sich Hobby-Schrauber künftig interaktive Bedienungsanleitungen zu ihrem Auto einblenden lassen. Der Marktstart der prominenten Brille, die sich Google patentieren lassen möchte, wurde bereits mehrfach verschoben und ist nun für Anfang 2014 angedacht. Ein konkreter Preis für die Endkundenversion steht noch nicht fest. Bekannt ist nur, dass erste Prototypen für Entwickler im Februar diesen Jahres zum Stückpreis von 1500 Dollar verkauft wurden.

Datenbrillen für Profis

Das als Druckerhersteller bekannte japanische Unternehmen Brother kann ebenfalls mit einer Datenbrille aufwarten, die die virtuellen Informationen direkt auf die Netzhaut des Nutzers abbildet. Die projizierten Bilder scheinen dann vor dem Auge zu schweben. Im Gegensatz zur Google-Brille kann die AirScouter die Daten aber lediglich kabelgebunden abrufen. Ein weiterer Unterschied zu Project Glass besteht darin, dass sich die Brother-Brille an Anwender aus dem professionellen Umfeld wendet. Beispielsweise sind Szenarien denkbar, in denen Nutzer mit beiden Händen arbeiten und zeitgleich ein zu ihrer jeweiligen Tätigkeit passendes Dokument oder einen Plan studieren.

Brother war im Übrigen Google voraus, was die Entwicklung von Datenbrillen betrifft. Bereits im Herbst 2009 präsentierte der Hersteller eine erste, tragbare Version der AirScouter. Und während die Google-Brille offensichtlich noch nicht marktreif ist, verkauft Brother sein Modell bereits zum Preis von 2676 Euro.

Noch wesentlich länger beschäftigt sich Olympus mit Datenbrillen. Der Hersteller opto-digitaler Elektronik forscht bereits seit etwa 1992 an dem Konzept. Im vergangenen Jahr stellte er dann fast zeitgleich mit Google seine MEG4.0 getaufte Computerbrille vor. Diese holt sich ihre Informationen per Bluetooth und blendet sie auf dem verbauten Augmented-Reality-Display in QVGA-Auflösung (320 x 240 Pixel) ein. Ob und wann die MEG4.0 für den Endanwender erhältlich ist und zu welchem Preis, steht bislang allerdings noch nicht fest.

Vuzix ist da schon etwas weiter und fährt im Anwendungsbereich sogar zweigleisig. Zum einen werkelt das US-Unternehmen an einer Computerbrille für den Endverbraucher (Vuzix M-100) und zum anderen auch an einem Modell für den professionellen Einsatz, das in Kooperation mit SAP entwickelt wurde. Der Hintergrund der Zusammenarbeit ist die Optimierung von Geschäftsprozessen mit Hilfe der SAP-Software. Die Wrap 1200 genannte Datenbrille sieht aus wie eine gewöhnliche Sonnenbrille und soll in der Logistik und Fertigung zum Einsatz kommen. Beispielsweise könnte die Wrap 1200 Arbeiter mittels Augmented Reality bei der Kommissionierung unterstützen. Ein weiteres denkbares Szenario wäre der Support von Service-Technikern.

Datenbrillen für Sportler

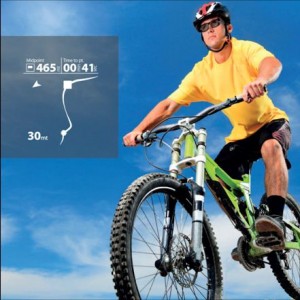

Die Datenbrille Reconjet von Recon Instruments, welche ab März 2014 online zu erwerben ist, hat ebenfalls bereits einen konkreten Anwendungsbereich. Sie ist für sportliche Aktivitäten ausgelegt und soll entsprechende Parameter in ihrem HUD anzeigen können. Das fand Intel so interessant, dass der Chip-Gigant kürzlich in das Unternehmen investiert hat.

Sportdaten, wie etwa die Geschwindigkeit beim Joggen, zeigt auch die Datenbrille des italienischen Start-Ups GlassUp an. Sie ist aber auch in der Lage, beispielsweise eine Liste von App-Benachrichtigungen im Display darzustellen. Das Clou dabei: Die Computerbrille hat eine integrierte App-Steuerung, sodass sich die Anwendungen unabhängig von einem Smartphone bedienen lassen.

Bis zum 30. August konnte die GlassUp noch auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo finanziell unterstützt werden. Ihr Ziel von 150.000 Dollar hat sie jedoch nicht erreicht, sodass sie vorerst nicht weiterentwickelt werden kann.

Virtual-Reality-Brillen

Einen Sonderfall stellen dagegen Brillendisplays dar, mit welchen man räumliche Tiefe und virtuelle Realität erleben kann, wenn man sie aufsetzt. Die 3D-Multimediabrille Cinemizer OLED von Carl Zeiss beispielsweise lässt sich zum Anschauen von stereoskopischen Filmen oder Computer-Animationen verwenden. Hierzu muss man sie lediglich etwa per HDMI mit seinem Smartphone verbinden.

Die Moverio BT-100 von Epson ist dagegen sozusagen ein Hybridgerät aus AR- und VR-Brille. Sie besitzt einerseits ein HD-Display, auf dem man beispielsweise Fußballspiele und Konzerte in 3D genießen kann. Andererseits ist sie transparent, sodass man parallel auch etwas von seiner Umwelt mitbekommt.