Erstes Computerprogramm schafft den Turing-Test

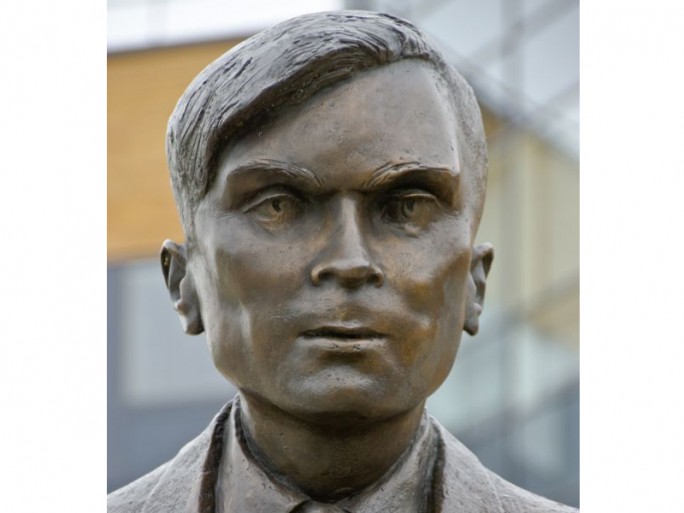

Bei einer Veranstaltung der Royal Society am Samstag in London hat die auf einem Supercomputer installierte Software “Eugene Goostman” sich dem erforderlichen Drittel einer Jury gegenüber erfolgreich als Mensch ausgegeben. Das hat die University of Reading, die den Test am 60. Todestag seines Erfinders Alan Turings organisiert hat, bekannt gegeben. Eugene ist das erste Computerprogramm, das den nach seinem Vater Alan Turing benannten, 1950 entworfenen Turing-Test bestanden hat.

Für den Test hatten 30 Schiedsrichter in fünf je fünfminütigen Chats jeweils parallel mit einem Menschen sowie einer Software kommuniziert. Anschließend mussten sie beurteilen, welcher Gesprächspartner Mensch und welcher Maschine war. 33 Prozent waren dabei davon überzeugt, die Konversation mit dem in Sankt Petersburg entwickelten Chatbot “Eugene Goostman” habe mit einem 2001 geborenen Teenager aus der Ukraine stattgefunden. Vier weiteren Programmen gelang die Täuschung nicht: Sie wurden von der Jury entlarvt und fielen durch den Test.

Der sogenannte Turing-Test beruht auf dem Artikel “Can Machines Think?” des britischen Mathematikers und Informatikers Alan Turing. Er gilt als bedeutender Gradmesser für das Vorhandensein maschineller Intelligenz. Den Vorgaben zufolge müssen mindestens 30 Prozent der Probanden von der menschlichen Identität ihres Gesprächspartners überzeugt sein.

“Die wesentliche Idee dahinter ist, dass er vorgeben kann, alles zu wissen. Doch sein Alter von 13 Jahren lässt darauf schließen, dass dem nicht so ist. Wir haben eine Menge Zeit investiert, damit wir einen Charakter entwickeln können, der eine glaubwürdige Persönlichkeit besitzt. In diesem Jahr haben wir beispielsweise den ‘Dialog-Controller’ entworfen, der eine Konversation im Vergleich zu Programmen, die nur Fragen beantworten, wesentlich menschenähnlicher erscheinen lässt”, erklärt der Russe Vladimir Veselov, der gemeinsam mit dem Ukrainer Eugene Demchenko “Eugene Goostman” entwickelt hat.

Für Kevin Warwick, Gastprofessor für Kybernetik an der Universität Reading, hat der Erfolg jedoch auch eine Schattenseite: “Dieser bestandene Turing-Test hat in der Tat Auswirkungen auf die heutige digitale Gesellschaft, da ein Computerprogramm, das erfolgreich eine menschliche Identität vortäuschen kann, eine Art Weckruf für Cyberkriminelle ist.” Warwick zufolge ist der Turing-Test aber auch ein wichtiges Instrument gegen die Cyberkriminalität. Denn es sei wichtig, vollständig zu verstehen, wie sich ein Mensch durch eine intelligente Online-Echtzeitkommunikation derat so beeinflussen lässt, dass er falsche Tatsachen glaubt.

Zu den Kritikern von Eugene zählt aus anderen Gründen auch Gary Marcus, Professor an der Universität New York. Er erkennt den am Samstag durchgeführten Test nicht als Test im Sinne Alan Turings an: “Eugene Goostman ist ein Beweis für die Macht der Täuschung. Er stellt vielleicht eine Glanzleistung in Sachen ‘clevere Technologie’ dar, aber er ist noch ein ganzes Stück von wahrer Intelligenz entfernt.”

Andere Kritiker führen den Erfolg auch darauf zurück, dass es sich nicht bei dem vom Computerprogramm vorgespiegelten Menschen nicht um einen englischen Muttersprachler gehandelt hat. Die Jury sei deshalb vermutlich nachsichtiger mit holprigen Formulierungen und unlogischen Schlussfolgerungen umgegangen, wie sie typisch für Konversationen zwischen Mensch und Maschine typisch seien. Außerdem halten sie die Testzeit von fünf Minuten zu kurz und den Umfang der Konversation für unzureichend für eine gründliche Beurteilung.

[mit Material von Rainer Schneider, silicon.de]

Tipp: Wie groß war der Einfluss des britischen Wissenschaftlers Alan Turing auf die IT-Industrie? Testen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.