Deutschlands Start-up-Misere

Alle sind begeistert von innovativen Start-ups. Doch die Realität sieht weniger rosig aus. Immer noch tun sich Gründer schwer, ihre Projekte zu finanzieren. ITespresso befragt Experten nach der Misere und zeigt, wo sich Start-ups selbst helfen können.

Wenn man den gängigen Klischees glaubt, dann lieben die Deutschen Apfelschorle, Vollkornbrot und Bio-Kartoffeln. Doch wer einmal in eine Diskussion über die deutsche Wirtschaft geraten ist, der merkt schnell: Die Deutschen lieben vor allem Start-ups. Kaum eine Talkrunde zum Thema Hightech-Standort Deutschland, in dem nicht spätestens nach zwei Minuten die Bedeutung der innovativen Jungunternehmen gepriesen wird.

![]()

Dementsprechend bemühen sich auch große Hersteller, Industrieverbände und Bundesministerien um die kleinen Unternehmen. Eine Webrecherche mit Stichworten wie “Start-up” und “Ratgeber” fördert innerhalb von Sekunden Hunderte von Treffern zutage. Dabei erfährt man viel über Gründermessen, Jungunternehmertage, Start-up-Workshops, Gründerstammtische, Businessplan-Wettbewerbe, Förderprogramme und Hightech-Gründerfonds. Die Liste ließe sich fast beliebig verlängern.

Als Unternehmensgründer kann man sich kaum retten vor all den guten Ratschlägen und Hilfsangeboten. Alle lieben Start-ups, so scheint es. Daraus aber zu schließen, dass Deutschland ein Paradies für Start-ups ist, wäre vorschnell.

Tatsächlich gibt es hierzulande bei weitem nicht so viele Existenzgründungen wie sich Experten das wünschen. Die Anzahl der Gründungen ist in den letzten Jahren sogar zurückgegangen. Der große Boom ist ausgeblieben.

Das lässt sich beispielsweise aus Zahlen der IHK ablesen. Die Statistik zur Existenzgründungsberatung der IHK für München und Oberbayern für 2014 registriert 17.800 potentielle Unternehmer bei IHK-Beratungen und Veranstaltungen, gegenüber 2013 ein Rückgang um 2,4 Prozent. Die Gründungsquote liegt laut Branchenverband Bitkom bei nur 4,2 Prozent. Im internationalen Vergleich ist das ein unterdurchschnittlicher Wert.

Die Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums zeigen in eine ähnliche Richtung. Im Jahr 2012 gab es 346.400 Existenzgründungen. Allerdings wurden 370.500 Unternehmen geschlossen, woraus sich ein Rückgang ergibt. Auch bei der Gründungsbereitschaft steht Deutschland eher im Mittelfeld. Laut dem Global Entrepreneurship Monitor (GEM), auf den sich das Wirtschaftsministerium beruft, denkt nur etwas mehr als die Hälfte der 18- bis 64-jährigen, dass Existenzgründung eine “attraktive berufliche Perspektive” ist.

Ursachen der Gründermisere

Genug Grund also, die allgemeine Start-up-Euphorie gegen ein wenig nüchterne Situationsbeschreibung einzutauschen. Die Ursachen für die Misere sind vielleicht gar nicht so kompliziert, denn oftmals liegt es einfach am Geld.

Das bestätigt Lucie Volquartz, Referentin Start-ups beim Branchenverband Bitkom gegenüber ITespresso: “Die Finanzierung ist ein großes Problem für Start-ups. Verglichen mit Ländern wie den USA, Großbritannien oder Israel können deutsche Gründer mit deutlich weniger Risikokapital rechnen – vor allem in der Wachstumsphase, wenn es um größere Summen geht um rasch zu expandieren und international erfolgreich zu werden.”

Ums Thema Geld geht es auch bei der jüngsten Mitteilung des Bitkom. Demnach ist die große Mehrheit der deutschen Start-ups in den nächsten zwei Jahren auf “frisches Kapital angewiesen”. Jedes fünfte Start-up benötigt mindestens drei Millionen Euro. Im Durchschnitt liegt der Finanzierungsbedarf innerhalb von zwei Jahren bei 2,5 Millionen Euro. Viele Gründer sehen dabei nicht nur Banken und Venture Capital als Geldquelle, sondern fassen auch einen Börsengang ins Auge. 28 Prozent halten einen Börsengang “für denkbar”, nur 13 Prozent schließen ihn aus.

Zu wenig Risikobereitschaft?

Auch die viel beschworene Risikofreudigkeit und gründerfreundliche Atmosphäre will sich in Deutschland nicht so recht einstellen. Semir Fersadi ist Leiter des Referats Gründung, Finanzierung, Krisenmanagement bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Er bemängelt bei vielen jungen Unternehmern die fehlende Risikobereitschaft. Dabei hat gerade der wohl dosierte Wagemut oftmals positive Folgen. “Leute, die ein Risiko eingehen und scheitern, lernen schneller und können ihre Strategie schneller nachjustieren”, meint der IHK-Manager.

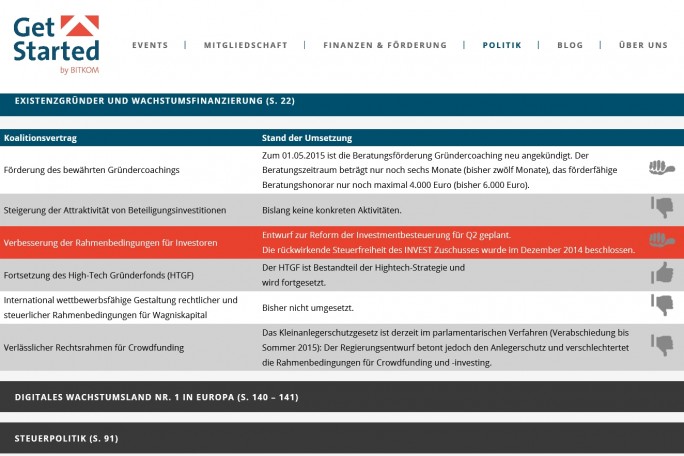

An der Politik lassen die Start-up-Experten des Bitkom ebenfalls kein gutes Haar. Sie bemängeln schlechte Rahmenbedingungen in den Bereichen Bildung, Steuern und Finanzierung und fordern eine bessere Koordinierung der politischen Hilfen für innovative Unternehmen. Lucie Volquartz erklärt: “Die Regierung muss bei den 29 weiteren im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen, von denen Start-ups profitieren würden, aufs Tempo drücken. Bislang sind erst sechs von ihnen umgesetzt, bei zwölf ist dagegen noch überhaupt nichts passiert.”

Hilfe von Bitkom und IHK

Wie eingangs erwähnt gibt es aber durchaus Hilfestellung für junge Unternehmen. Der Bitkom etwa präsentiert ein vielfältiges Angebot an Beratung, Know-how und Tipps für junge Unternehmen. Beispielsweise eine Mitgliedschaft im Start-up-Paket. Darin enthalten sind Informationen zu rechtlichen Fragen der Existenzgründung sowie die Teilnahme an Kongressen und Netzwerke, mit denen junge Unternehmer sich austauschen können. Derzeit nutzen etwa 250 Mitglieder die Bitkom-Leistungen.

Eine der besten Adressen für Existenzgründer ist auch die IHK (Industrie- und Handelskammer). Sie bietet über ihre regionalen Organisationen in ganz Deutschland eine Fülle von Hilfs- und Beratungsangeboten. Diese reichen von Informationen über Finanzierung und Fördermöglichkeiten über Gründertage und Hilfe bei der Erstellung des Businessplans bis zum individuellen Coaching.

Die vielgescholtene Politik, namentlich das Bundeswirtschaftsministerium, lässt sich bei der Hilfestellung ebenfalls nicht lumpen und versucht, Existenzgründer durch ein vielfältiges Angebot an Beratung und Förderinitiativen zu unterstützen. Viele aktuelle Informationen sind mittlerweile auch als App für Smartphone oder Tablet verfügbar, sodass sich Unternehmensgründer auch unterwegs auf den aktuellen Stand bringen können.

Ein Herz für Kleine: IBM

IBM unterstützt Start-ups in seinem Programm Global Entrepreneur. Voraussetzung ist, dass die Unternehmen höchstens drei Jahre alt sind, die Produkte softwarebasiert sind und in IBMs so genannte Smart-Planet-Vision passt. Demnach muss es ein Produkt sein, das “unsere Welt effizienter, intelligenter und umweltfreundlicher” macht.

Wer bei “Global Entrepreneur” aufgenommen wird, darf beispielsweise Cloud-Technologien von IBM wie die Plattform Bluemix kostenlos nutzen. Bluemix bietet für die Entwickler cloudbasierte Dienste und Schnittstellen. So können die Entwickler verschiedene Tools miteinander kombinieren, um beispielsweise Apps, Big Data-Anwendungen und ähnliches zu entwickeln. Ein Software-Baukasten mit fertigen Modulen soll helfen, “die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen”.

Ein Beispiel für ein Unternehmen, dass IBM unter seine Fittiche genommen hat, ist Diabetizer. Das Unternehmen will eine Diabetiker-Plattform etablieren. Die entsprechende App kombiniert die Auswertung von Blutzuckermesswerten mit der passenden Dokumentation für den Facharzt. Ein anderes Beispiel ist die Personensuchmaschine “Talentwunder”. Diese soll dabei helfen, Fachkräfte zu finden, indem sie frei zugängliche Daten aus sozialen Netzen durchforstet.

Daneben bietet IBM Softwarepakete, deren Lizenzen für drei Jahre kostenlos auf den Firmen-PCs eingesetzt werden können. Der IT-Riese verspricht zudem, den Start-ups wichtige Kontakte zu Entscheidern aus “Industrie, Regierung, Forschung und Wissenschaft” zu vermitteln. Schließlich haben die Start-ups die Möglichkeit, an sogenannten Smartcamps teilzunehmen. Dort können sie sich austauschen und ihr Netzwerk erweitern. Für Berlin schließlich gibt es das Webportal Techberlin.com. Es soll vor allem als Plattform und Treffpunkt für die Berliner Startup-Szene fungieren.

Microsoft Bizspark

Auch Microsoft hat ein Programm für Start-ups aufgelegt. Es heißt Bizspark und dient der Förderung von Unternehmensgründungen in der IT-Branche. Auch hier gibt es für Start-ups kostenlose Software und Cloud-Dienste – diesmal natürlich aus dem Hause Microsoft. Von Windows 8 über Office bis Visual Studio sind fast alle Produkte von Microsoft dabei, außerdem Dienste der Cloud-Plattform Azure. Bei der Entwicklung von Web-Services oder Apps sind die Start-ups nicht unbedingt an die Microsoft-Plattform gebunden. Sie können auch Open-Source-Lösungen einbinden.

Zurzeit nehmen laut etwa 1890 Startups aus Deutschland an dem Programm teil. Anders als bei IBM dürfen die jungen Unternehmen immerhin bis zu fünf Jahre alt sein, allerdings muss es sich bei dem geplanten Produkt oder Dienst um eine softwarebasierende Lösung handeln.

Hightech-Hauptstadt Berlin

Genau wie IBM hat auch Microsoft in Berlin ein besonderes Angebot. “Wir glauben an Berlin als europäische Start-up-Hauptstadt. Neben Berlin gibt es noch Acceleratoren in Paris, London, Tel Aviv, Bangalore, Seattle, Beijing”, sagt Microsoft-Sprecherin Barbara Steiger.

Dort gibt es ein viermonatiges Programm namens “Early Stage-Tech-Start-ups”. Die Teilnehmer erwarten Workshops zu Themen aus den Bereichen Business Development, Recht, Technik-Trends und Design. Außerdem sollen “erstklassige Mentoren und Coaches” bei der Umsetzung von Geschäftsideen beraten.

In Berlin will Microsoft auch den Kontakt zu Investoren vermitteln und auf diese Weise zu einer Anschlussfinanzierung verhelfen. Laut Microsoft können die Unternehmen frei wählen, auf welcher Software-Basis sie ihr Unternehmen aufbauen. Sie müssen nicht der Software ihres Gönners aus Redmond arbeiten.

Vorschläge der Gründungs-Experten

Für die Start-up-Experten von Bitkom und Co reicht das alles aber nicht. Im Grundsatzpapier “Get started” macht der Bitkom Vorschläge, wie die Situation zu verbessern sei. So sollten beispielsweise nach dem Vorbild des berühmten Silicon Valley auch in Deutschland ein Technologiecampus für innovative Start-ups geschaffen werden.

Die Start-up-Aktivitäten der Bundesregierung sollten auf Bundes- und Länderebene besser koordiniert werden. Daneben fordert der Bitkom das Steuerrecht für Wagniskapital zu optimieren. “Wir brauchen dringend ein Venture-Capital- Gesetz, wie es die Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag angekündigt hat. Ziel muss sein, mehr internationales Kapital für Start-ups nach Deutschland zu holen”, meint Bitkom-Referentin Lucie Volquartz gegenüber ITespresso. Und nicht zuletzt sollten steuerliche Hindernisse für Start-ups beseitigt werden. Dazu gehören beispielsweise die bessere steuerliche Anerkennung von Verlusten.

Auch das Bildungssystem wird von Bitkom in die Pflicht genommen. Man brauche “flächendeckende Bildungsangebote an Schulen und Universitäten”. Schon an den Schulen sollte unternehmerisches Denken “als autonomes Bildungsziel” in den Lehrplänen verankert werden. An den Universitäten fordert der Bitkom ein Lernmodul “Entrepreneurship”, das in sämtliche Studiengänge integriert wird.

Und nicht zuletzt sollten nach Auffassung des Bitkom Ausschreibungsplattformen der öffentlichen Hand im IT-Bereich jungen Unternehmen bessere Chancen geben, etwa, indem sie bei den Ausschreibungen auch Unternehmen eine Chance geben, die weniger als drei Jahre Erfahrung haben.

Praxistipps vom IHK-Manager

Vielleicht sollten die Hightech-Unternehmer aber nicht darauf warten, bis die Politik bessere Rahmenbedingungen schafft. IHK-Manager Semir Fersadi nennt einige Punkte, die Unternehmensgründer heute schon verbessern können.

- Erstaunlich viele Fehler werden in der Organisation der alltäglichen Aufgaben gemacht. Manche verzetteln sich angesichts der vielen Aufgaben, die gerade in der Anfangsphase in einem Unternehmen anstehen.

- Manchmal fehlt auch der Pragmatismus bei jungen Unternehmen. Sie meinen, sie müssten immer mehr Infos sammeln und analysieren und auswerten. Da wäre es manchmal besser, sie würden einfach mal direkt an die Kunden rangehen.

- Auch ein gutes Pitching schafft nicht jeder. Man sollte in der Lage sein, die Geschäftsidee in 90 Sekunden knackig und überzeugend vorzutragen.

- Wichtig ist, dass es im Team klare Regeln gibt, und die Zuständigkeiten klar verteilt sind. Nur so können alle an einem Strang ziehen.

- Die Banken als Geldgeber werden gelegentlich überschätzt. Banken haben weniger Interesse an Hightech-Existenzgründern, da ist das Risiko zu groß. Viel wichtiger sind Investoren, und die muss man mit guter Basisarbeit von seinem Geschäftsmodell überzeugen.

Europäischer Erfinderpreis 2015: Finalisten und Gewinner