Wearable Technologies: Wie IT in Jacke und Hose kommt

Zum elften Mal fand diese Woche in München die Wearable Technologies Conference statt. Sie zeigt, wie die Technik für sogenannte Wearables, also Technik in Bekleidung oder in Form von Accessoires, in Zukunft aussehen könnte. EnOcean, Hersteller einer patentierten Grundlagentechnologie für batterielose Funksensorik, präsentiert etwa eine Alternative zur Batterie und der Chiphersteller Microchip führt eine tragbare Gestensteuerung vor.

Bis 2020 erwarten Hersteller und Unternehmen wie Texas Instrument, Qualcomm oder Bosch, 50 Milliarden Wearables weltweit. Nick Hunn, Gründer und CTO von WiFore Conulting, sieht im Wearable-Markt zudem neue Aufgaben auf die die Hersteller zukommen: Multifunktionale lösen Geräte mit einer Funktion ab. So zählen Geräte nicht mehr nur die Schritte, die ihr Träger am Tag gemacht hat. Mittlerweile messen sie Herzfrequenz, Blutdruck, bestimmen den Standort und wie oft der Träger Sport treibt.

Nutzer, die ihre Wearables 24 Stunden am Tag tragen, erzeugen eine Vielzahl an, teilweise sehr privaten, Daten. Die Unternehmen müssen mit diesen verantwortungsvoll umgehen. Die Datenverwaltung wird so zu einem neuen Business-Modell.

Hersteller müssen bereits bei der Entwicklung bedenken, welche Daten durch die Geräte erzeugt werden und wie sie damit umgehen. Wie oft treibt der Nutzer Sport? Wo befindet er sich am häufigsten? Diese Fragen sind mit Wearables eindeutig zu beantworten. Bei Umfragen konnten Anwender noch falsche Angaben machen, jetzt können Unternehmen alles über den Nutzer erfahren.

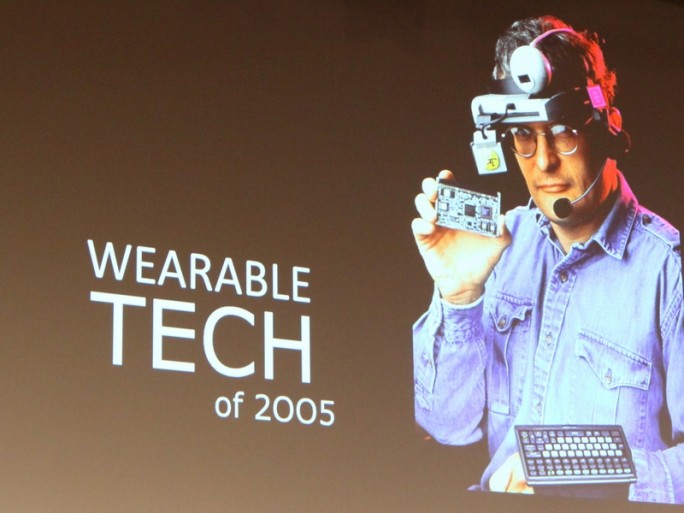

Dabei dürfen die Geräte nicht zu kompliziert werden. “Das Tragen von Wearables darf nicht komplizierter sein, als Socken oder Uhren zu tragen”, erklärt Hunn. Natürlich müssen sie dabei auch gut aussehen, denn Wearables sind nicht nur Technik, sondern mittlerweile auch Lifestyle und Mode.

Neue Formen der Energiegewinnung

Aber was ist das Wichtigste an tragbaren Gadgets? Die Laufzeit. Diese fällt bei vielen derzeit noch zu gering aus. Matthias Kassner, Product Marketing Director bei EcOcean, stellte eine Lösung für das Problem vor. “Leute wollen, dass Geräte einfach funktionieren”, sagt er. Energiegewinnung im körpernahen Umfeld soll Batterien überflüssig machen. Mit dieser Technik sind ein Batteriewechsel oder das Öffnen des Geräts nicht mehr erforderlich. Dadurch lassen sich Wearables mit nahtlosem Design entwickeln. Hersteller können sie so zum Beispiel auch wasserdicht verbauen.

Zum einen entwickelt das Unternehmen eine Technik, um kinetische in elektrische Energie umzuwandeln. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Solarmodulen, um die Abhängigkeit von Batterien zu beenden. Als dritte Lösung bietet EnOcean eine auf Temperaturunterschieden basierende Technik an.

Für die kinetische Energiegewinnung setzt EnOcean auf elektromagnetische oder piezoelektrische Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie. Kassner zufolge entwickelt der Fall einer Nadel auf den Boden genügend Energie für 100 Sensor-Updates. Dabei kann die Energie durch eine Einzelaktion (Bipolarer Magnet-Fluss), Vibration (piezoelektrisch) oder zufällige Bewegung gewonnen werden. Die Kinetische Variante verfügt über ein gutes Energielieferungspotenzial und ist skalierbar, allerdings ist sie noch zu groß und zu teuer.

Günstiger ist die Solar-Variante, da Solarzellen schon seit Jahren in Massen gefertigt werden. Zudem lässt sich der Energieertrag skalieren. Die Nachteile sind die großen und starren Komponenten, die benötigt werden, so wie die Anfälligkeit der Zellen für Querkräfte.

Die dritte Lösung, an der EnOcean arbeitet, basiert auf dem Seebeck-Effekt. Dieser beschreibt, dass zwischen zwei elektrischen Leitern in einem Stromkreis bei Temperaturdifferenzen eine elektrische Spannung entsteht. Die Thermal-Technik besitzt ein gutes Energielieferungspotenzial und ist sehr verlässlich, da keine beweglichen Teile verbaut werden.

Der Nachteil: Noch ist sie teuer und fällt zu groß aus. Darüber hinaus bietet sie nur eine geringe Ausgangsspannung und benötigt eine thermale Differenz sowie Schaltung. Die Technik ist laut EnOcean schon heute bereit für den Einsatz, benötigt aber optimierte Systeme. 50 Prozent der Energie verbrauchen Wearables Kassner zufolge, wenn sie nichts tun, weitere 45 Prozent nutzt die Drahtloskommunikation. Nur 5 Prozent werden zum Messen, Auswerten und Speichern benötigt.

Allerdings sind die Zeiten der Batterie noch lange nicht zu Ende. Samsung arbeitet beispielsweise an gebogenen Akkus, die schon dieses Jahr zum Einsatz kommen könnten. Zudem seien flexible Akkus in der Entwicklung. Zukünftige Batterien sollen darüber hinaus kleiner, sicherer und langlebiger werden.

Abseits der Batterie-Thematik steht die Frage im Raum, wann beziehungsweise ob Samsung die Smartwatch Galaxy Gear auch für andere Smartphones öffnet. Eine Antwort blieb Stylianos Mamagkakis, Strategic Business Development Manager bei Samsung, auf der Münchenr Konferenz allerdings schuldig. Aktuell sind nur Samsungs Galaxy S3 sowie S4 und Note 2 sowie 3 kompatibel zu der Smartwatch. Die Wearable Technologies Group wäre aber überrascht, wenn sich Samsung nicht auch anderen Herstellern öffnen würde.

Die chinesische Firma Grepow hat zudem maßgeschneiderte Batterien vorgestellt. Diese lassen sich in nahezu jede gewünschte Form bringen, und so unter anderem als Bogen oder Dreieck verbauen. Die Batterien können beispielsweise in Armbändern, Smartwatches oder Schrittzählern verwendet werden. Momentan bietet das Unternehmen drei Kapazitäten für die Batterien an: 45, 180 oder 400 mAh.

Gestensteuerung

Ein weiteres Highlight der Wearable Technologies Conference war das Touchless Gesture Interface GestIC von Microchip Technology. Roland Aubauer, Technischer Direktor der Firma, führte es während seiner Präsentation vor. Mit einem Wisch über seinen Pulloverärmel wechselte er zwischen Vortragsfolien hin und her. Via Bluetooth schickte das GestIC das Signal an einen Laptop.

Das Gerät ist mit einem Näherungssensor ausgestattet und nutzt eine elektrische Feldtechnik, um die Position der Hand zu ermitteln. Dabei soll es 90 Prozent weniger Energie verwenden, als eine Bilderkennung mittels Kameras. Zudem werde es nicht durch Lichtverhältnisse oder Geräuschkulisse, wie es bei Spracherkennung der Fall ist, beeinflusst.

Das Touchless Gesture Interface verfügt zudem über Sensor Touch und kann unterschiedliche Gesten erkennen. Beispielsweise kann mit einer Kreisbewegung die Lautstärke oder das Licht geregelt werden. Noch in diesem Jahr soll eine erstes Produkt mit der Technik auf den Markt kommen, allerdings kein Wearable.

Die Wearable-Technik verändert auch den Markt. Große Unternehmen rücken als Investoren zusehends in den Hintergrund. Entwickler können auf Crowdfunding-Websites, wie Kickstarter und Indiegogo, ihre Ideen einem großen Publikum vorstellen. Was bei der Masse ankommt, wird in der Regel erfolgreich. Das starre Verharren auf traditioneller Technik oder herömmlichem Design wird dadurch aufgebrochen. Das mit Crowdfunding viel Kapital gesammelt werden kann, zeigten die Entwickler der Smartwatch Pebble. Geplant waren 100.000 Dollar, doch bis zum Ende der Kampagne kamen über 10 Millionen Dollar zusammen.